【文化】岳陽老街巷

如果說老街是部歷史的長卷,

打開這部宏篇巨著:

老街幽幽,

青石板上留下了多少先輩的足跡;

小巷彎彎,

流傳了多少方言俚語、街談巷議,

記錄了古城的風云變幻。

岳陽作為一座歷史文化名城,由于其濱江臨湖、且山嶺坡丘眾多、故其街巷也多根據這些因素而命名。1月22日起,“掌上岳陽樓區”陸續推出《岳陽老街巷》系列,帶您走進那段歷史。

岳陽老街巷——東茅嶺路

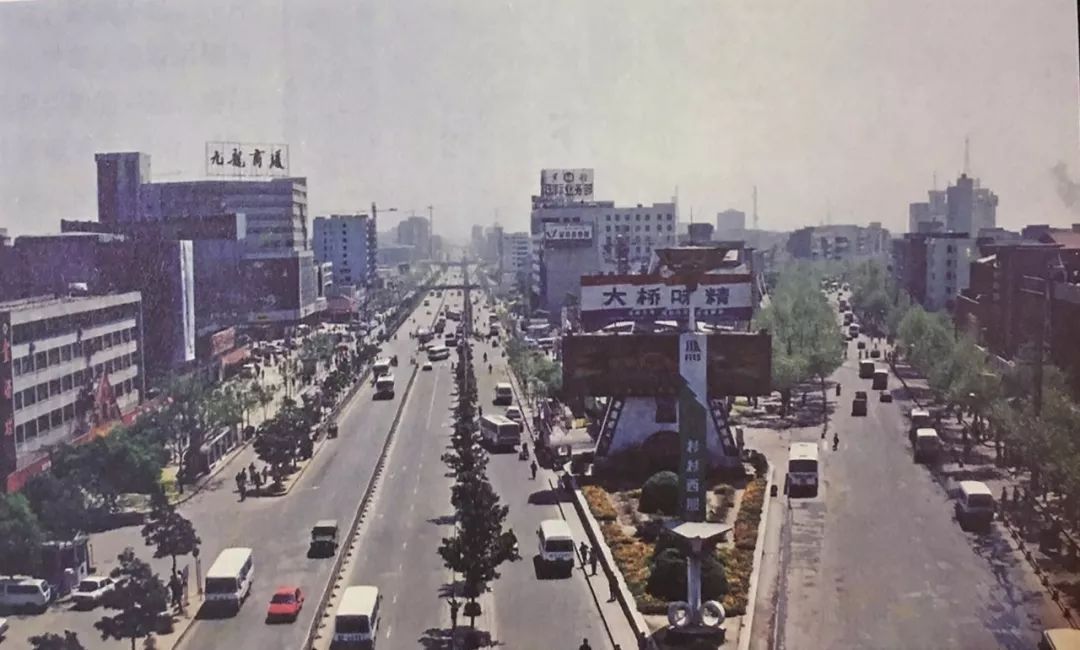

東茅嶺是當今岳陽最繁華的商業街區,包括東茅嶺、德勝路、巴陵西路炮臺山路、柴家山巷、陶家巷、岳東路等數條街道。這里商業店鋪林立,集中了岳陽幾家最大的商店,每天前來購物觀光休閑的人流熙熙攘攘,絡繹不絕,非常熱鬧。由于這里商業競爭激烈,因而成為寸土寸金的黃金地段。

從東茅嶺往西過巴陵大橋,就是老城區;往東經巴陵大道,過新城區,可上107國道幾乎全市所有的公交線路都要從這里經過,因此它又是連接新老城區的必經之地20世紀60年代前,東茅嶺至五里牌一帶均為土丘,榛莽叢生,住戶稀少人跡罕至,滿目荒山野嶺。只有附近的學坡、得勝門、炮臺山一帶辟有少量菜地,南湖水經過螺絲港一直頂托至東茅嶺(飯店)下。那時,嶺上長滿了茅草,一片荒涼蕭肅的景象。又因其位于岳陽古城以東,故名東茅嶺。

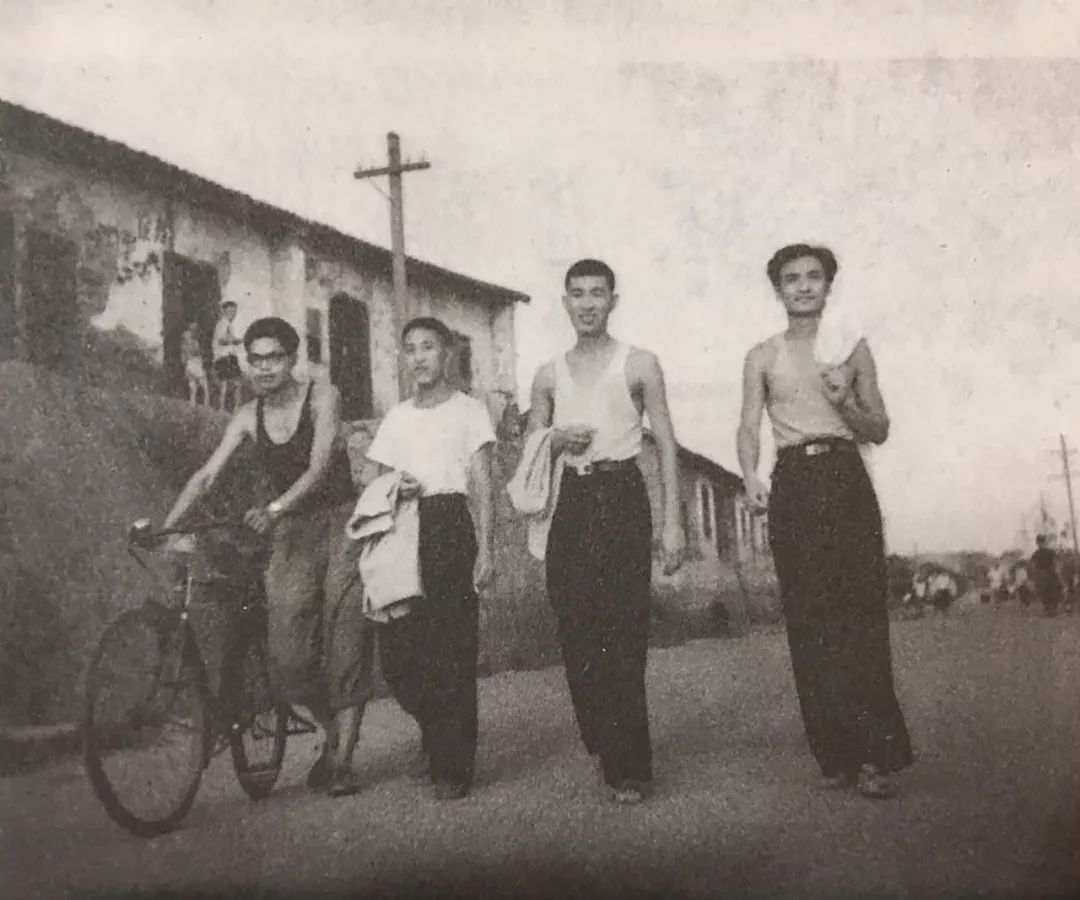

1964年正在修建的東茅嶺路(今巴陵中路)

古時,自長沙至武昌府的繹路經五里牌、德勝門、馬壕入東門,原本不經東茅嶺。20世紀50年代初,原東門一帶建成軍需工廠后,自東鄉進入岳陽城,就必須經東茅嶺至觀音閣街,因而東茅嶺就成為連接城區的主要陸路要道。但當時由于京廣鐵路縱貫城區,將東茅嶺與老城區分隔開來,來往行人與車輛須經上觀音閣街東面坡下的鐵路道岔,既不方便又不安全。1982年,修建了鐵路跨線橋巴陵大橋后,才將東西兩個城區連成一體,同時也促進了東茅嶺新城區的發展。

1964年,岳陽正式設立專員公署,因當時老城區面積狹小,地委、行政公署、軍分區等地直機關均設于嶺東的炮臺山南北兩側。隨著生態環境的改變,原在金鶚山一帶生活的野生動物,喪失了棲息之地,紛紛遷移它處。1969年秋某天,一只麂子被人從金鶚山上趕下,沿土橋慌不擇路地跑至炮臺山地委機關大院,最后落入一石坑被逮住。東茅嶺發展成為新的城區后,一棟棟辦公樓,一座座商店,以及宿舍樓、醫院、郵局、影劇院、書店、學校、汽車站紛紛拔地而起,新的街道逐漸形成,東茅嶺成為新的鬧市區,并取代南正街成為岳陽的政治文TRTT化與經濟中心,舊貌變新顏1982年,隨著巴陵大橋與巴陵西路建成通車,東茅嶺變得更繁華熱鬧。

1970年代的東茅嶺電信大樓

改革開放九超商風大國杜西后,東茅嶺又成為岳陽重要的商業經濟中心。所有的臨街房屋,都被改造成商業鋪面。

隨著城市建設理念的不斷更新,90年代后期,位于東茅嶺路與巴陵大道之間的三角坪,被建設成專供人們休閑的街心花園。2002年,又被改造成商業步行街。不管是白天晚上,當人們亻邁步在這寬闊而又平整的街道上。那花崗石鋪設的路面,那賞心悅目的花木、假山,那如古代方鼎形狀高大的電視屏幕,那流光溢彩五顏六色的霓虹燈光,那噴涌而出帶有電子燈光與音樂的噴泉,那琳瑯滿目五光十色的商品,顯得是那樣的豪華氣派。為整個城市增添了亮麗的色彩提高了城市的品位。也成為市民休閑娛樂的場所,令人陶醉,流連忘返。只是那種將主要交通干道裁直取彎的作法,值得商榷。

1970年代的東茅嶺三角坪

丨文圖來源:《岳陽老街巷》